|

|

| ||

| 基礎・柱・筋違の新設 | 筋違・金物の取付 | 杉化粧板による仕上 |

|---|

|

|

|

| 構造用合板にて土台~桁・柱に接合 | 断熱材を敷設 |

|---|

ホーム > 耐震リフォーム

|

|

| ||

| 基礎・柱・筋違の新設 | 筋違・金物の取付 | 杉化粧板による仕上 |

|---|

|

|

|

| 構造用合板にて土台~桁・柱に接合 | 断熱材を敷設 |

|---|

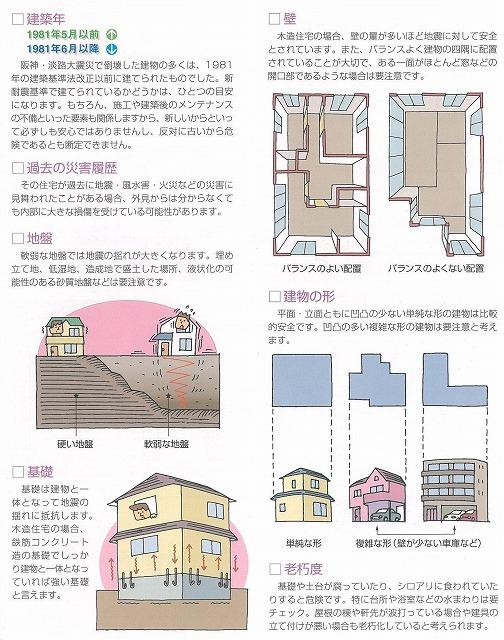

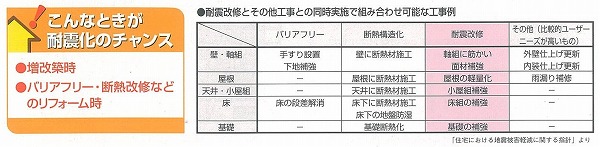

■ 耐震改修に踏み出す準備を

耐震改修の必要性は認めながらも、費用をはじめとしたさまざまな負担を考えると二の足を踏んでしまうことも少なくないようです。しかし、住宅の増改築やリフォーム工事を検討している場合などには、こうした工事と耐震改修工事を同時に実施する方法もあるでしょう。このような機会を耐震改修の好機ととらえて前向きに検討してください。改修費用についても、自治体によっては融資を受けられるなどの支援策を用意しています。その他にも各種の支援制度を利用できる場合がありますので、お住まいの市区町村の担当窓口に相談して見ましょう。

(お役立ち情報…「耐震・安心」お役立ちサイト参照)

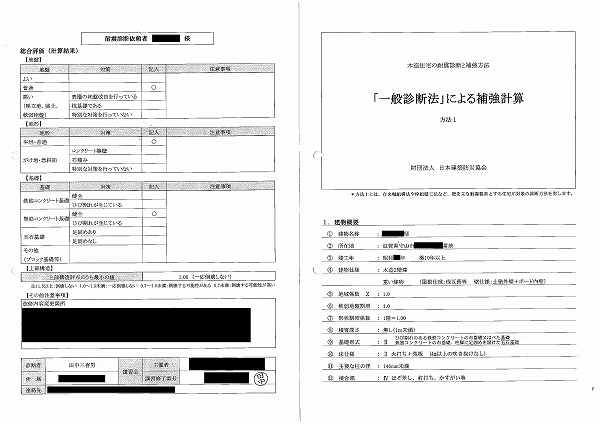

一般診断法などに基づき、耐力壁をバランスよく配置し設計していきます。耐力壁を増やすだけでは、正しい構造補強にはなりません。建物の補強で大切な事は、バランスよく耐力壁を配置する事です。地震力を正しく基礎へ伝えることも大切な事です。

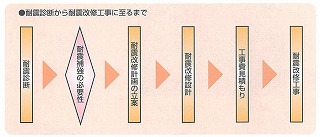

■ 耐震改修工事の流れ

耐震改修工事を実施する場合は、専門家による精密な診断を受けることが重要です。診断結果を受けて改修計画を立て、設計、工事施工という流れになります。とりさんリフォームでは、安全性を損なうことなく、外見の美しさや利便性を確保しつつ、施工費が安くつくように配慮しております。

賃貸住宅に住んでいて耐震性に疑問が生じた場合、より耐震性の確保された住宅への住み替えを検討しましょう。こうした場合、ひとつの客観的な物差しとなりうるのが「住宅性能表示制度」。国が指定する住宅性能評価期間が調査する同制度を利用した住宅であれば、地震に対する強さを的確に知ることが出来ます。今後更なる普及が見込まれる同制度は、賃貸住宅に限らず建売住宅でも利用できます。とりさんリフォームでは「住宅性能表示制度」申請・施工にも対応させていただいておりますので、耐震リフォームの際にはお気軽にお問い合わせくださいませ。

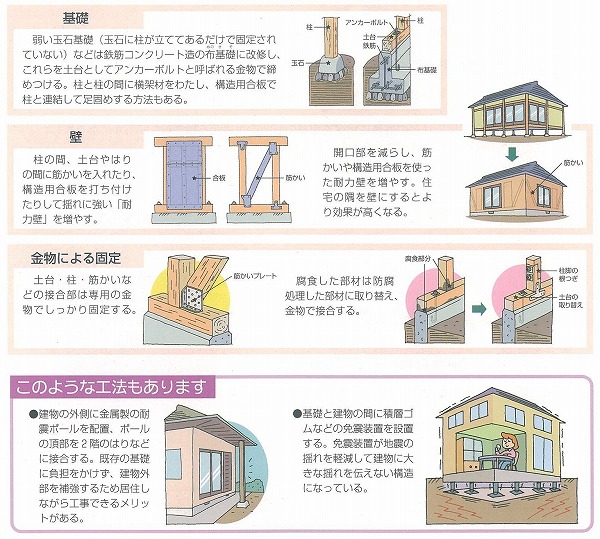

■耐震改修の工事例

ここでは木造住宅の主な改修工事例を示します。これらの一般的な工法とともに、最近は免震工法など新しい工法も数多く登場しています。費用や工期、ライフスタイルなどの諸事情を勘案しながら、わが家にとって最適な工法は何かということをとりさんリフォームまでご相談くださいませ。

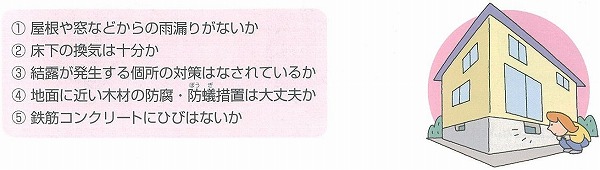

新築時には十分な耐震性を有していたとしても、時間の経過とともに建物は劣化します。効果的なメンテナンスによって耐震性能を維持管理するよう努めましょう。

特に注意したいのは構造材の腐朽やシロアリの害。以下のポイントを重点に定期点検を心がけましょう。

「自分で耐震性の維持管理を行いたいが、どの点を点検したらよいか分からない…」

とりさんリフォームでは耐震性の維持管理に関するアドバイスやチェックを行っておりますので

お気軽にご相談くださいませ。

安全で安心な住宅を私たち「とりさんリフォーム」はご提供いたします。

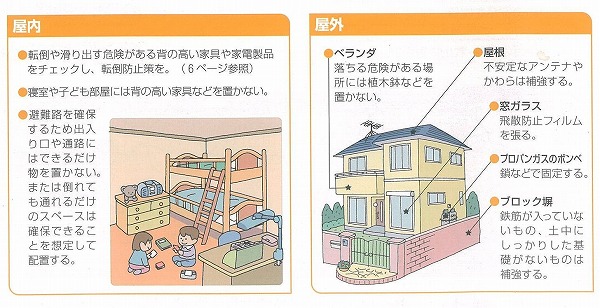

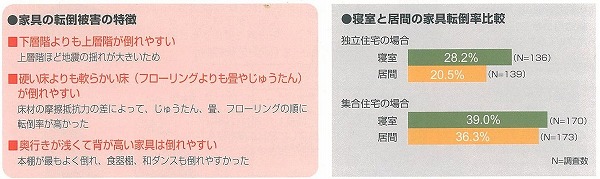

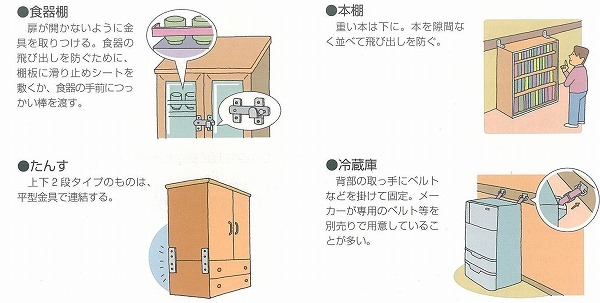

■ 家具と地震の関係

建物の耐震性が確保されていても、家具の転倒防止などの室内の安全対策は欠かせません。さまざまな事情から耐震性が確保されていない住宅に住み続ける場合は、なおさらです。

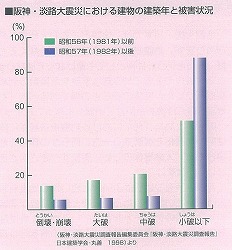

「阪神大震災住宅内部被害調査研究会」によると、阪神・淡路大震災における家具の転倒などの被害には以下のような特徴がありました。

また、寝室や子供の部屋では他の部屋にくらべて家具の転倒率が高かった事も明らかになりました(グラフ)。これらの部屋に収納家具が多く置かれていたためと考えられています。

■ 地震に強い家具の置き方・使い方

上記の調査結果からも分かるように、家具には正しいおき方・使い方があります。

1、重いものを下に、軽いものを上に収納して重心を下げる。

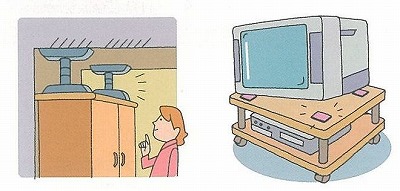

2、家具の上にはガラス製品などの危険物やテレビなどの重量のあるものを置かない。

3、じゅうたんや畳の上に背が高くて倒れやすい家具は置かない。

4、寝室や子供部屋に倒れやすい家具は置かない。

5、家具の下に転倒防止の板を敷き、壁にもたれ気味に置く。

6、背の高い家具、重量のある電化製品は金具などで固定する

7、ガラスには飛散防止のためのフィルムを貼る。

8、住宅を新築・改築する際には造り付けの収納の設置を検討する。

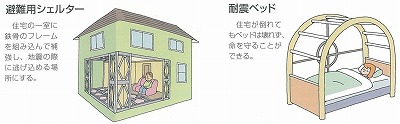

■ 寝室や出入口付近で家具の固定が出来ない場合には

■ 家具の転倒防止策

■ その他の器具の利用

■ とにかく圧死を回避する具体策を